Andra Soni dan Psikologi “Meneruskan Warisan”: Antara Keberlanjutan dan Ketergantungan pada Masa Lalu

Oleh Ahmad Djarkoni, Warga Kota Serang

Pidato Gubernur Banten Andra Soni pada peringatan HUT ke-25 Provinsi Banten tampak penuh penghormatan pada para pendahulunya. Dari Hakamuddin Djamal hingga Wahidin Halim, semua disebut dan dipuji atas jasa-jasa mereka. Namun di balik nada hormat itu, terselip satu pertanyaan penting: apakah Banten butuh pemimpin yang melanjutkan, atau justru yang berani melampaui warisan lama?

Dalam pidatonya, Andra menekankan pentingnya meneruskan capaian para gubernur terdahulu. Ia menyebut “warisan” seolah menjadi fondasi utama arah kepemimpinan barunya. Tapi jika dibaca dengan kacamata psikoanalisis politik, sikap seperti ini menunjukkan kecenderungan identifikasi berlebihan terhadap figur-figur sebelumnya.

Dalam teori psikoanalisis, identifikasi adalah proses ketika seseorang menjadikan sosok yang dikagumi sebagai bagian dari dirinya — mengadopsi nilai, gaya, bahkan arah berpikir orang tersebut. Di satu sisi, ini bisa menumbuhkan rasa kontinuitas dan stabilitas. Namun di sisi lain, terlalu kuatnya identifikasi bisa menghambat lahirnya gagasan baru, karena seseorang terjebak dalam bayang-bayang figur lama yang ia kagumi.

Baca juga Hari Jadi ke 25 Provinsi Banten, Andra Soni Bicara Warisan Gubernur Sebelumnya

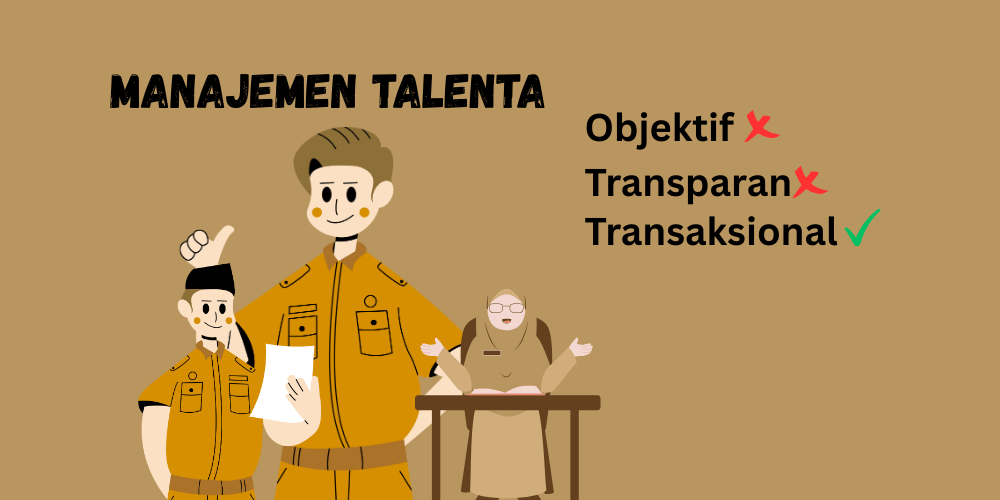

Andra tampak membangun narasi bahwa keberhasilannya nanti adalah hasil melanjutkan fondasi para pendahulu. Secara psikologis, ini mencerminkan introjeksi, yakni penyerapan nilai-nilai lama ke dalam sistem moral dan keputusan pribadi. Tapi dalam konteks kepemimpinan daerah, introjeksi semacam ini bisa berisiko mengekang inovasi. Ia membuat seorang pemimpin merasa lebih nyaman meniru pola yang sudah ada, ketimbang menciptakan arah baru yang lebih berani.

Memang benar, setiap daerah membutuhkan kesinambungan. Namun kesinambungan tanpa pembaruan hanya melahirkan stagnasi. Dalam istilah Freud, Andra Soni tampak lebih memilih menjadi anak yang baik bagi “ayah-ayah politik Banten”, ketimbang menjadi subjek mandiri yang sanggup menafsirkan ulang sejarah daerahnya.

Sikap seperti ini bisa dibaca sebagai sublimasi politis, upaya menyalurkan rasa hormat dan kekaguman melalui kerja pemerintahan. Tapi jika sublimasi itu terlalu kuat, ia bisa menjelma menjadi politik nostalgia: sibuk menjaga simbol masa lalu, namun kurang berani menatap masa depan dengan gagasan segar.

Dalam konteks Banten hari ini, dengan tantangan kemiskinan, ketimpangan wilayah, dan rendahnya kualitas layanan publik, publik tentu berharap lebih dari sekadar “melanjutkan warisan.” Rakyat butuh arah baru, keberanian mengambil keputusan yang berbeda, bahkan bila itu berarti meninggalkan cara lama yang sudah mapan.

Menghormati pendahulu itu penting, tetapi berhenti di situ adalah kemunduran. Pidato Andra Soni yang terkesan “aman” dan penuh penghormatan bisa jadi cermin ketakutan yang lebih dalam: takut gagal jika keluar dari bayang-bayang masa lalu. Dan di situlah, secara psikoanalitik, Banten butuh pemimpin yang bukan hanya mampu melanjutkan, tapi juga berani “memisahkan diri secara sehat” dari para figur simboliknya, demi membuka ruang bagi kepemimpinan yang benar-benar baru. (**)