Kita (Tak Pernah) Benar-benar Merdeka

“Merdeka hanyalah sebuah jembatan. Walaupun jembatan emas, di seberang jembatan itu jalan pecah dua: satu ke dunia sama rata sama rasa, satu ke dunia sama ratap sama tangis!” Sukarno dalam Pidato 1 Juni 1945.

Tiap-tiap 17 Agustus halaman rumah kita selalu dihiasi bendera merah putih. Lagu kebangsaan berkumandang, pidato-pidato resmi menggaung, dan pesta rakyat meriah di setiap sudut kampung. Namun di balik gegap gempita itu, pertanyaan besar mengendap di benak: Apa itu merdeka? Merayakan kemerdekaan itu seperti apa? Ataukah sebetulnya selama ini kita tak pernah benar-benar merdeka? Karena kita hanya sibuk terhipnotis upacara seremonial ketika 17 Agustus tiba.

Memang secara konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Tapi, merdeka bukan sekadar soal bebas dari jajahan bangsa asing, bebas dari segala perang gerilya. Merdeka adalah soal kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, kebanggaan budaya, keadilan hukum, dan martabat dalam kehidupan sehari-hari. Hingga saat ini, kemerdekaan kita masih setengah jalan.

Negara kita memang kaya raya, semuanya ada di Indonesia. Emas, batu bara, nikel, hutan, maupun lautan kita miliki. Namun, kekayaan itu tak pernah benar-benar dinikmati oleh ratusan juta penduduk Indonesia. Kekayaan itu lebih banyak mengalir ke luar negeri atau masuk kantong kelompok tertentu. Di mana ada tambang, di situ hak-hak masyarakat dirampas. Karena politik ekonomi kita masih tidak jelas arahnya, hanya menguntungkan kapitalis tapi menindas kaum marhaen. Di mana ada tambang, maka hutan digunduli, sungai dicemari, tanah dirampas, masyarakat adat disingkirkan.

Baca juga Janji Tinggal Janji Para Politisi

Lalu bagaimana dengan petani? Sama nelangsanya. Mereka sulit menentukan harga gabahnya dan terpaksa menjual gabah ke cukong, belum lagi harga pupuk dan obat-obatan yang masih mahal dan sukar didapat. Nelayan terjepit biaya solar, pekerja pabrik hidup dari upah pas-pasan.

Kehidupan rakyat semakin mencekam akibat pajak yang mencekik. Pajak dinaikkan, tarif baru diberlakukan, tapi rakyat tak pernah benar-benar merasakan perbaikan fasilitas. Negara memungut pajak dengan ketat dan beragam bentuknya, tapi korupsi semakin merajalela. Pajak yang mestinya dikelola untuk pelayanan publik justru menjadi beban yang mencekik.

Kemerdekaan sejati berarti rakyat tak perlu membayar mahal untuk mendapatkan haknya. Namun kenyataannya, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang layak, bahkan air bersih sering hanya dinikmati oleh mereka yang mampu.

Di banyak daerah, orang sakit harus menempuh berjam-jam perjalanan untuk mencapai puskesmas. Sekolah rusak, guru kurang, buku mahal. Di kota besar, biaya hidup melonjak jauh lebih cepat dari kenaikan gaji. Hak-hak dasar yang mestinya dijamin negara justru berubah menjadi komoditas.

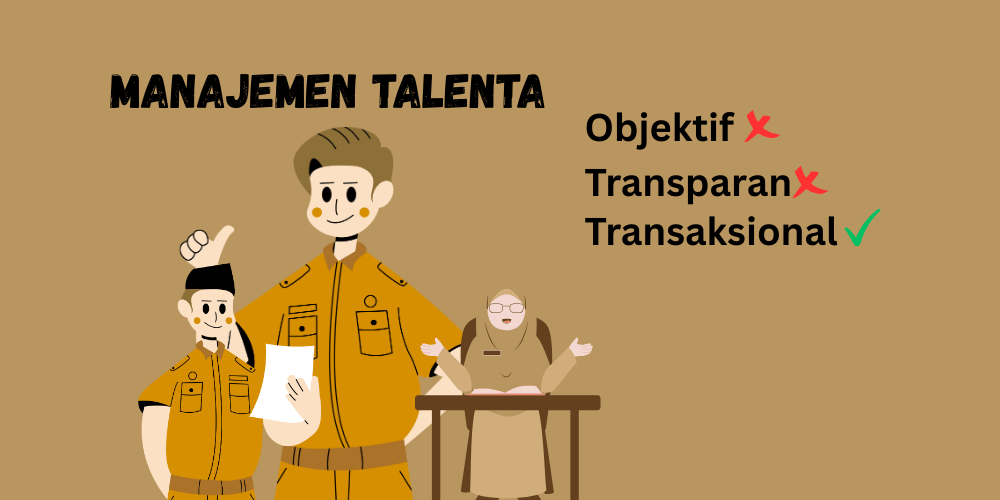

Memang saat ini kita sudah tak lagi perang-perangan menggunakan senjata, meriam, maupun bom atom. Tapi saat ini kita sedang dihadapkan dengan penjajahan gaya baru. Penjajahan model baru tersebut berbentuk oligarki. Kursi kekuasaan sering dimenangkan bukan karena visi dan gagasan, melainkan karena modal besar yang membeli dukungan. Politik uang menjadi rahasia umum, sementara partisipasi rakyat direduksi menjadi sekadar datang ke TPS.

Demokrasi kita dipagari oleh segelintir elite yang mengendalikan partai, media, dan sumber daya negara. Rakyat kembali menjadi penonton, bukan penentu. Parahnya lagi, kebijakan publik kerap lahir dari meja perundingan para pemilik modal, bukan dari kebutuhan rakyat. Ketika rakyat protes langsung dicap antek asing atau tak cinta tanah air.

Undang-undang menjamin kesetaraan di mata hukum. Tapi, praktiknya sering timpang. Kasus korupsi pejabat bisa berlarut-larut, sementara pelanggaran kecil rakyat biasa cepat diadili. Korupsi di Indonesia bukan sekadar masalah, tapi epidemi. Dari desa hingga pusat, uang rakyat sering bocor sebelum sampai tujuan. Skandal demi skandal terungkap, tetapi banyak pelaku tetap duduk di kursi empuk kekuasaan. Ironisnya, pelapor korupsi kadang justru menghadapi intimidasi.

Hukum kerap dijadikan alat politik. Kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, atau oposisi menjadi strategi membungkam suara kritis. Laporan pidana muncul hanya karena perbedaan pendapat. Demokrasi yang mestinya menjamin kebebasan berekspresi malah berubah menjadi medan ketakutan.

Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa sejarah, kemerdekaan adalah proses yang terus diperjuangkan. Kita telah memproklamasikan kemerdekaan 80 tahun lalu, tetapi yang kita rasakan masih setengah hati.

Akankah Revolusi Indonesia terulang kembali apabila rakyat sudah muak dengan para penguasa korup? Vivere Pericoloso.